TOP > 楢山節考のあらすじと感想を徹底解説!衝撃のラストまでネタバレあり

楢山節考のあらすじと感想を徹底解説!衝撃のラストまでネタバレあり

「楢山節考」とは?深沢七郎が描いた衝撃の姥捨て物語

「楢山節考」という作品をご存知でしょうか。

この物語は、70歳になると楢山に捨てられるという過酷な掟が存在する山奥の貧しい村を舞台に、老いと死、そして家族の絆を描いた衝撃作です。

深沢七郎が1956年に発表した原作小説は、民間伝承の姥捨て伝説をモチーフにしながらも、人間の生と死の本質に迫る普遍的なテーマで多くの読者に衝撃を与えました。

その後、1958年に木下惠介監督によって初めて映画化され、1983年には今村昌平監督がリメイク版を制作しています。

特に今村昌平監督版は第36回カンヌ国際映画祭で最高賞であるパルム・ドールを受賞し、世界的に高い評価を受けた日本映画の金字塔として知られていますよ。

今村監督は後に「うなぎ」でも同賞を受賞しており、カンヌでパルム・ドールを2度受賞した世界でも8人しかいない名監督の一人なんです。

この記事では、映画「楢山節考」のあらすじをネタバレありで詳しく解説するとともに、実際に観た方々の感想や作品の見どころについてもご紹介していきます。

これから「楢山節考」を観ようと考えている方、あるいはすでに観たけれど他の人の感想も知りたいという方は、ぜひ最後までお読みくださいね。

映画「楢山節考」(1983)の作品情報

まずは基本的な作品情報を確認しておきましょう。

製作年・上映時間

製作年:1983年

上映時間:131分

スタッフ

監督:今村昌平

原作:深沢七郎

脚本:今村昌平

撮影:栃沢正夫

音楽:池辺晋一郎

主要キャスト

辰平:緒形拳

おりん:坂本スミ子

玉やん:あき竹城

けさ吉:倉崎青児

利助:左とん平

松やん:高田順子

おかね:清川虹子

受賞歴

第36回カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞

日本アカデミー賞最優秀作品賞受賞

今村昌平監督が描いた本作は、極限状態で生きる人間の姿を容赦なく映し出し、世界中の映画ファンに強烈な印象を残しました。

131分という長尺ながら、一瞬たりとも目が離せない圧倒的な映像体験を提供してくれる作品ですよ。

映画「楢山節考」の登場人物とキャスト紹介

物語を理解する上で重要な登場人物たちをご紹介します。

おりん(坂本スミ子)

本作の主人公である69歳の老婆です。

夫に先立たれた未亡人で、息子の辰平や孫たちの世話をしながら暮らしています。

70歳になると楢山に捨てられるという村の掟を受け入れ、自ら進んで楢山まいりの準備を進める芯の強い女性として描かれていますよ。

まだ丈夫な歯を自ら石で砕くシーンは、観る者に強烈な印象を残します。

辰平(緒形拳)

おりんの息子で、家族の長男です。

前妻を事故で亡くし、玉やんと再婚しています。

二人の息子と一人の娘がいる父親でもあります。

短気な性格で、実は過去に自分の父親を殺してしまったという秘密を抱えていますよ。

母親のおりんを楢山に捨てに行かなければならない立場にあり、その葛藤と苦悩が物語の重要な軸となっています。

玉やん(あき竹城)

辰平のもとに他の村から嫁いできた2番目の妻です。

容姿は美しくありませんが、明るく働き者で家族に受け入れられています。

辰平との体の相性も良く、新しい命を宿すことになります。

けさ吉(倉崎青児)

辰平の長男です。

能天気で真面目に仕事をせず、自分が長男であることをいいことにいろんな女と遊んでいる自己中心的な若者として描かれています。

松やんと結婚しますが、その後悲劇が訪れます。

利助(左とん平)

辰平の弟で、農家の下男として馬小屋に住んでいます。

長男以外は結婚できないという村の掟に苦しみ、性欲の捌け口を動物に求めるという極限の状況に置かれています。

口臭がひどく、村人たちから馬鹿にされている哀れな男性ですよ。

松やん(高田順子)

けさ吉の妻となる女性です。

顔に大きな痣があり、貧しい実家の雨屋で育ちました。

家族の貧困に苦しみ、辰平の家から食料を盗んで実家に運ぶという行為に手を染めてしまいます。

おかね(清川虹子)

辰平の家の近所に住む女性です。

一度は病気で死にかけますが、白米を食べて奇跡的に回復します。

後に、性欲の捌け口に困っていた利助の相手をすることになりますよ。

それぞれのキャラクターが極限の環境で生きるための選択を迫られる姿が、この作品のリアリティを生み出しています。

映画「楢山節考」のあらすじをネタバレ解説

ここからは、映画「楢山節考」のストーリーを起承転結の形式で詳しく解説していきます。

結末までのネタバレを含みますので、まだ作品をご覧になっていない方はご注意くださいね。

【起】冬が近づく山村での暮らしと楢山まいりの準備

物語の舞台は、信州の山奥にある小さな貧しい村です。

作物はほとんど育たず、冬は極寒という過酷な環境で、村人たちは厳しい掟のもとで生活しています。

新屋敷から自宅の小屋へ帰ってきた辰平は、筵を編んでいる母親のおりんと会話を交わします。

この村には「70歳になると楢山まいりに行く」という掟があり、69歳になったおりんはその準備を進めているのです。

辰平には弟の利助がいますが、彼は農家の下男として馬小屋で暮らしています。

村の掟では長男しか結婚できないため、利助は妻を持つことができず、性欲の捌け口を動物に求めるという悲惨な状況に置かれていますよ。

ある日、利助は自分の田んぼで水子を発見します。

犯人は常という農家の下男だと知り、文句を言いに行きますが、村では嬰児殺しも珍しいことではない環境なのです。

辰平の前妻は事故で亡くなっており、おりんと二人で生まれたばかりのゆきという赤ん坊を育てていました。

そこに玉やんという女が辰平の嫁として他の村からやってくるという話が持ち上がります。

山菜摘みに出かけた辰平とおりん。

辰平は、父親の利平が失踪した本当の理由を尋ねます。

おりんは、利平が不作で生活に苦しみ、女児を塩屋に売り飛ばし、自分の母親の楢山参りを面倒に思って臆病者のように逃げ出したのだと語ります。

辰平の父は村の恥さらしとして語り継がれているんですよ。

【承】新しい家族の到来と村で起きる出来事

近所のおかねという女が病気で死にかけ、おりんがお見舞いに向かいます。

おかねは70歳まで生きて、御山で死を迎えたいと話します。

しかし翌日、白米を食べたおかねは驚くべきことに病気が治り、元気に畑仕事を始めるのです。

夏になり、玉やんが辰平の嫁としてやってきます。

図体が大きく健康で、よく働く玉やんは家族に受け入れられます。

おりんは玉やんに「そろそろ御山に行かなければ」と伝えますが、玉やんは「ゆっくりで良い」と優しく答えます。

するとおりんは、自分で臼に前歯を当てて歯を砕いてしまうのです。

血だらけの口で笑いながら「もう歯がダメになったから御山に行かなくては」と改めて玉やんに話すおりん。

その覚悟の強さに、観る者は圧倒されますよ。

辰平の長男のけさ吉は、松やんという女と結婚します。

しかし二人はよく仕事をサボり、松やんは家事が苦手で使いものになりません。

ある晩、辰平は松やんが食料を盗んで実家に運んでいるのを発見してしまいます。

辰平は松やんを懲らしめ、二度と同じことをするなと言いますが、松やんの実家である雨屋は子沢山で長い間貧困に苦しめられていたのです。

松やんの家族は村の各所から盗みを行なっていたことが明るみに出ます。

村の人間は、松やんの家族の処分について話し合いを始めます。

辰平は友人から「松やんの身も危ないかもしれない」と忠告されますよ。

【転】村の制裁と利助の苦悩

ついに村の人たちは、松やんの家族を襲撃します。

おりんに言われて食料を届けるために実家にいた松やんも、その襲撃に巻き込まれてしまいます。

現場に鉢合わせたけさ吉は「松やんのお腹には新たな命がある」と叫んで止めようとします。

しかし村人たちは聞く耳を持たず、松やんの家族は全員森の中の大きな穴に放り込まれ、生きたまま土に埋められてしまうのです。

この村では食べ物を盗むことは、家族ごと生き埋めにされるほどの重罪だったんですよ。

一方、辰平の弟の利助は、村の掟で妻を持てないことを嘆き続けていました。

極度の欲求不満になると、自分の性欲を動物で満たすために頻繁に新屋敷に足を運んでいたのです。

おりんや辰平は、どうにか一晩だけでも利助の相手をしてくれる人を探し回ります。

そんな中、近所の人がおりんのもとに「利平を見つけたぞ」と駆け込んできます。

おりんが急いでその場所に向かうと、そこには利平の遺体の姿がありました。

一緒に駆けつけた辰平は、おりんに衝撃的な告白をします。

「15歳の時に利平を殺してしまった」と。

熊撃ちから帰る途中、祖母の楢山まいりに消極的な父と喧嘩になり、撃ち殺して遺体を埋めたというのです。

おりんは「殺したのは山の神様だ。誰にも言うな」と辰平にくぎを刺しますよ。

おりんは玉やんを川に誘い、魚の獲れる穴場を教えます。

そして「もし辰平に利助のために体を貸せと頼まれても、絶対に断れ」と忠告するのです。

おりんは家族の未来を見据え、自分がいなくなった後のことまで考えて行動しているんですね。

【結末】おりんの楢山まいり

いよいよおりんの楢山参りの日が近づいてきました。

夜、村人たちが集まって楢山参りの儀式が始まります。

「山に入ったら物を言わぬこと」「家を出る時は誰にも見られぬこと」「山から帰る時は決して振り向かぬこと」という決まりごとが伝えられます。

どうしても無理なら「馬の背」で帰っても良いとも教わりますよ。

その頃、利助は馬小屋でおかねを抱いていました。

おりんの尽力で、ようやく利助の相手をしてくれる女性が見つかったのです。

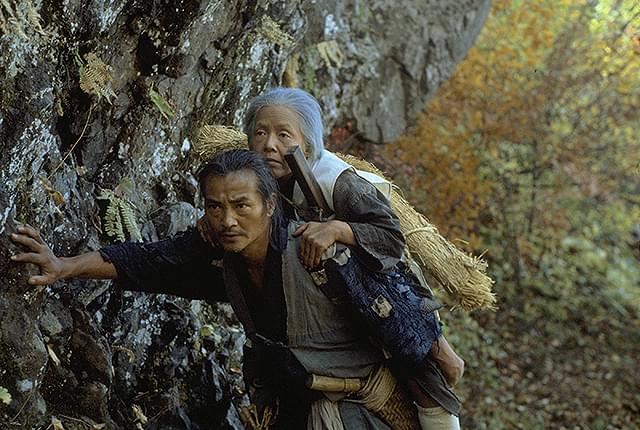

夜中、辰平がおりんを背負って家を出発します。

二人は会話のないまま、黙々と険しい山道を進んでいきます。

途中、二人は渓流で休憩を取ります。

辰平はおりんに語りかけます。

「ご先祖様もここを通った。あと25年後は自分がけさ吉に背負われてここへ来て、その25年後はけさ吉が来る」と。

そして「父親を殺し、母親まで殺すのか」と独り言のように呟くのです。

辰平の心の痛みが、観る者の胸にも突き刺さりますよ。

さらに奥へと進むと、そこには無数の人骨が転がっている場所に出ます。

ようやく終着点に着いた二人。

辰平はおりんを降ろし、強く抱きしめます。

泣き崩れる辰平に、おりんは辰平の頬を叩いて帰るように命じます。

なかなか去ろうとしない辰平を、おりんは何度も突き放すのです。

辰平が深い谷まで戻ると、又やんと忠やんがいました。

すがりついて泣きわめく又やんを、忠やんは「御山に行ってくれ!」と叫びながら谷底へ突き落とします。

こちらは無理やり捨てられる又やん。

おりんとは対照的な姿が描かれていますね。

その時、雪が降り始めました。

楢山参りの日に雪が降るのは縁起が良いとされているのです。

辰平は雪を見て、おりんのところへ走って戻ります。

きちんと座って目を閉じ、手を合わせているおりんに「おっかあ!雪が降ってきたよぅ!」と叫びます。

おりんは静かに手を合わせたまま、早く帰れと辰平に合図をします。

辰平は泣きながら、決して振り向かずに山を下りていきます。

村に戻った辰平を待っていたのは、すでに白銀の世界になった村の風景でした。

家には辰平の家族と、けさ吉の新しい女房がいました。

その女のお腹と玉やんのお腹、両方が膨らんでいるのを見た辰平は、雪の中で手を合わせるおりんの姿を思い浮かべます。

新しい命が生まれ、古い命が山に還る。

それが自然の摂理であり、この村の掟なのです。

利助は楢山まいりの歌を歌っています。

物語は静かに幕を閉じますよ。

映画「楢山節考」を観た人の感想・評価

実際に「楢山節考」を観た方々は、どのような感想を抱いたのでしょうか。

様々な年代・立場の方々の率直な感想をご紹介します。

圧倒的な映像と覚悟の美しさに涙した

深沢七郎の原作を今村昌平監督が鮮烈に映像化したこの作品に、終始圧倒されたという声が多く寄せられています。

「おりんが楢山に自ら赴く覚悟を持つ姿に、尊厳と覚悟、そして時代の非情さを感じました」という50代女性の感想からは、作品が持つ重厚なテーマ性が伝わってきますよ。

自然と人間の営みの残酷な調和が痛烈に描かれており、ラストでおりんが静かに死を受け入れる場面は静謐で美しく、涙がこぼれたという声も多数ありました。

価値観を揺さぶられる衝撃作

「貧困ゆえに高齢者を山に捨てるという風習が普通に描かれている世界に衝撃を受けた」という30代男性の感想もあります。

ただの残酷さではなく、共同体を守るという論理として成り立っている点に深いリアリティを感じ、自分の価値観を揺さぶられたとのことです。

音楽と映像の融合も素晴らしく、民俗的なリズムが不思議と心を打つという評価もありましたよ。

美しい映像と残酷な内容のギャップ

今村監督の演出の素晴らしさを指摘する声も多くあります。

「カラフルな色彩で彩られた画面は、死を扱う作品とは思えないほど美しく、逆にそのギャップが物語の凄みを際立たせていた」という40代女性の感想は、作品の持つ独特の魅力を的確に表現していますね。

おりんの覚悟と、孫たちの軽薄さの対比も非常に印象的で、日本の昔話のような世界観の中に現代にも通じるテーマが潜んでいて深く考えさせられたという声もあります。

文化や伝統の過酷さに驚愕

「ストレートに『怖い』と思った映画でした」という20代男性の率直な感想もあります。

文化や伝統、家族の形というものが時にここまで過酷なものになるのかという驚きがあったとのことです。

おばあさんが淡々と自分の死に向かって準備を進めていく様子が苦しくなる一方で、不思議とその潔さに惹かれもしたという複雑な感情を抱いた方も多いようですよ。

家族への思いやりに胸を打たれる

「子育て中の身として、おりんの孫への思いやりや、息子への気遣いの描写に胸を打たれました」という30代女性の感想もあります。

自らの命を軽く扱うのではなく、家族の未来を考えての選択というのが痛いほど伝わり、母として、娘として非常に考えさせられたとのことです。

残酷だけど、深く優しい映画だという評価は、この作品の本質を捉えていますね。

普遍的な問いを投げかける傑作

「『古い時代の話』とは思えないほど、生きるということ、老いるということ、そして家族の在り方について普遍的な問いを投げかけてくる作品でした」という50代男性の感想もあります。

娯楽的ではないけれど強く心に残る映画で、特におりんが歯を石で割るシーンは観ていて鳥肌が立つほどの覚悟を感じたとのことですよ。

多くの方が「ぜひ多くの人に観てほしい」と推薦している作品です。

映画「楢山節考」の見どころとテーマ考察

ここでは「楢山節考」という作品の深い魅力と、作品が持つテーマについて考察していきます。

今村昌平監督の突き放した視点

今村昌平監督の最大の特徴は、対象との距離感の取り方にあります。

登場人物に感情移入させる面白さではなく、他者を眺めているとはっきり感じさせられる故の生々しさがあるんですよ。

時折挿入される野生動物の映像と同等に、極限まで削ぎ落とされた粗野な人間の生が描かれます。

それは時にたくましく、しかし同時に目を背けたくもなる暴力性を含んでいます。

この客観的な視点こそが、作品に独特のリアリティを与えているのです。

生々しい性描写が意味するもの

「楢山節考」はポルノ映画だと評されることもあります。

確かに性描写が多く、絵的な美しさなどは全くありません。

しかしこれは、動物的な生々しい欲望を突きつけることで、人間の原点や根源的な部分を描こうとしているのです。

現代人が纏うあらゆる装飾を取り去った後に残る、フィルターのかかっていない人間の営みが目の前に突きつけられますよ。

利助が動物で性欲を処理するシーンなど、極限状態に置かれた人間のリアルな姿が容赦なく描かれています。

共同体の掟と個人の尊厳

この作品の中心的なテーマの一つが、共同体の掟と個人の尊厳の関係性です。

恥を嫌う意識と村の共同体精神が何より重視され、村の掟に粛々と従い、個人としての寿命を全うすることよりも、家族、引いては村という集団の存続が第一義とされます。

村八分の制裁や、食いぶちを減らすために老いた者を山へ捨てる慣わしは、果たして非人道的なのでしょうか。

それとも合理的で理性的な一手段なのでしょうか。

今村監督の突き放したような視線で映し出される村人たちを観ていると、人間独特の嫌らしさと同時に、その人間も自然の一部であったのだという原点を見せつけられますよ。

弱肉強食の自然の摂理

村人たちから松やんの家族への制裁は、弱い者イジメ的な陰湿さではなく、群れで暮らす野生動物が弱った個体を置き去りにする厳しさに近いものがあります。

それは過酷な自然環境で暮らす中で培われてきた、集団として生き延びるための知恵と言えるのかもしれません。

生も死もここではただ自然の営みの一部でしかなく、振り返られることはありません。

しかしそれは決して非情なのではなく、カラッとしています。

良い意味で、生きることも死ぬことも大したことではないと感じられる、さっぱりとしたわだかまりのなさは清々しくさえありますよ。

おりんの覚悟と辰平の苦悩

主人公のおりんは、自ら進んで楢山まいりに向かいます。

まだ丈夫な歯を石で砕くという痛ましい行為も、家族の負担を減らすための覚悟の表れです。

一方、息子の辰平は母を山に捨てなければならない立場にあり、その葛藤と苦悩が痛いほど伝わってきます。

過去に父を殺してしまったという罪悪感も抱えながら、今度は母を山に置いてこなければならない。

「父親を殺し、母親まで殺すのか」という辰平の言葉には、人間の深い悲しみが込められていますよ。

しかしおりんは「殺したのは山の神様だ」と言い、辰平の罪悪感を和らげようとします。

この母と子の無言の情愛こそが、作品の最も美しい部分なのです。

雪が降るという祝福

ラストシーン、おりんを山に置いて帰る辰平の前に雪が降り始めます。

楢山まいりの日に雪が降るのは縁起が良いとされており、おりんの願いが叶った瞬間でもあります。

辰平は雪を見ておりんのもとへ駆け戻り「雪が降ってきたよぅ!」と叫びます。

このシーンは、残酷な物語の中に一筋の光が差すような、美しく悲しい瞬間ですよ。

おりんは静かに手を合わせたまま、辰平を帰します。

村に戻った辰平を待っていたのは、新しい命を宿した女性たちでした。

一つの命が山に還り、新しい命が生まれる。

これが自然の摂理であり、人間もその一部であることを、この作品は静かに語りかけているのです。

日本人の原点を見つめる作品

「楢山節考」は、日本人の原点や根源的な価値観を見つめる作品でもあります。

共同体を守るために個を犠牲にする精神性、恥の文化、自然への畏敬の念など、日本人のDNAに根付く要素が随所に描かれています。

現代では失われつつある価値観かもしれませんが、だからこそこの作品は普遍的なテーマとして今も多くの人の心を揺さぶるのですよ。

「楢山節考」原作小説と映画の違い

深沢七郎の原作小説と、今村昌平監督の1983年映画版には、いくつかの違いがあります。

原作小説の特徴

深沢七郎が1956年に発表した原作小説「楢山節考」は、山梨県笛吹市境川町の大黒坂という集落がモデルになっています。

信州の姥捨山が舞台だと思われがちですが、実は甲州の地がモデルなんですよ。

原作は比較的短い小説で、楢山まいりを中心としたおりんと辰平の物語が簡潔に描かれています。

民間伝承の姥捨て伝説をモチーフにしながらも、深沢七郎独特の文体で人間の生と死の本質に迫る内容となっています。

今村昌平監督版の脚色

今村昌平監督は、原作の「楢山節考」と深沢七郎のもう一つの作品「東北の神武たち」の2つを組み合わせて脚本を構成しました。

そのため、映画版には原作にない様々なエピソードが追加されています。

特に性描写や、松やんの家族が生き埋めにされるシーンなど、より過酷で生々しい描写が加えられていますよ。

また、野生動物の映像を随所に挿入することで、人間も自然の一部であることを視覚的に表現しています。

131分という長尺の中で、村での一年間の暮らしを詳細に描き、極限状態で生きる人間の姿を容赦なく映し出しているのが映画版の特徴です。

1958年版と1983年版の違い

木下惠介監督の1958年版は、舞台装置を用いた様式美の世界で物語が展開されます。

一方、今村昌平監督の1983年版は、ロケーション撮影を中心とした徹底したリアリズムで描かれています。

どちらも名作ですが、アプローチの仕方が全く異なるんですよ。

木下版は歌舞伎のような様式美が特徴で、今村版は生々しいリアリティが特徴と言えるでしょう。

「楢山節考」はどこで観られる?動画配信サービス情報

「楢山節考」を観たいと思った方のために、視聴方法をご紹介します。

主要な動画配信サービス

映画「楢山節考」(1983年版)は、複数の動画配信サービスで視聴可能です。

配信状況は時期によって変わる可能性がありますので、各サービスで検索して確認してくださいね。

U-NEXT

U-NEXTでは、邦画の名作を多数取り揃えており、「楢山節考」も視聴できる可能性が高いです。

31日間の無料トライアル期間もありますので、初めての方はお試しで視聴できますよ。

Amazon Prime Video

Amazonプライムビデオでも、レンタルまたは購入で視聴できる場合があります。

プライム会員の方は、他の特典も含めてお得に利用できます。

TSUTAYA DISCAS

DVDレンタルサービスのTSUTAYA DISCASでは、「楢山節考」のDVDを宅配レンタルで借りることができます。

配信サービスにない作品も多数取り揃えているのが特徴ですよ。

DVDやBlu-rayでの視聴

「楢山節考」は、DVDやBlu-rayでも発売されています。

名作ですので、手元に置いて何度も観たいという方は、購入を検討するのも良いでしょう。

画質や音質にこだわる方には、Blu-ray版がおすすめです。

「楢山節考」と合わせて観たい映画作品

「楢山節考」を観て感銘を受けた方に、ぜひ合わせて観ていただきたい映画作品をご紹介します。

うなぎ(今村昌平監督)

同じく今村昌平監督が手がけ、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した作品です。

妻を殺して刑務所に入った男が、出所後に小さな理髪店を営みながら再生していく物語ですよ。

「楢山節考」と同様に、人間の生と性、そして再生をテーマにした重厚な作品です。

赤ひげ(黒澤明監督)

黒澤明監督による1965年の名作です。

江戸時代の貧しい人々を治療する医師の姿を通して、人間の尊厳と生きる意味を問いかけます。

「楢山節考」と同様に、過酷な環境で生きる人々の姿が描かれていますよ。

殯の森(河瀨直美監督)

第60回カンヌ国際映画祭グランプリを受賞した作品です。

妻を亡くした老人と息子を亡くした看護師が、森をさまよう旅に出る物語で、死と向き合いながらもそこに安らぎを見出す描写が美しい作品ですよ。

おくりびと(滝田洋二郎監督)

アカデミー賞外国語映画賞を受賞した日本映画です。

納棺師という職業を通して、死と生、家族の絆を描いた感動作です。

「楢山節考」とはトーンが異なりますが、日本人の死生観を描いた作品として共通点がありますよ。

東京物語(小津安二郎監督)

小津安二郎監督の不朽の名作です。

老夫婦が東京に住む子供たちを訪ねる物語で、家族の絆と世代間のギャップが静かに描かれます。

「楢山節考」とは対照的に、現代的な家族の姿を通して老いと家族について考えさせられる作品ですよ。

まとめ:「楢山節考」が問いかける普遍的なテーマ

映画「楢山節考」は、姥捨てという過酷な題材を通して、人間の生と死、家族の絆、そして共同体のあり方について深く問いかける作品です。

今村昌平監督の容赦ない視点で描かれる極限状態の人間たちの姿は、観る者の心を強く揺さぶりますよ。

自ら進んで楢山まいりに向かうおりんの覚悟、母を山に捨てなければならない辰平の苦悩、そして新しい命が生まれる希望。

この作品には、現代を生きる私たちが忘れかけている大切なものが描かれています。

カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞したことからもわかるように、この作品が持つテーマは日本だけでなく世界中の人々に共通する普遍的なものなのです。

「楢山節考」は決して観やすい映画ではありませんが、観た後に深い余韻と考えさせられることがたくさんある、日本映画史に残る傑作と言えるでしょう。

まだご覧になっていない方は、ぜひ一度この衝撃的な作品を体験してみてくださいね。

そして観終わった後は、自分なりに「生きること」「老いること」「家族とは何か」について考えてみてください。

きっとあなたの人生観に何か新しい視点を与えてくれる作品になるはずですよ。

キーワード

おすすめ記事

-

2025.12.23

シティ・オブ・ゴッドのあらすじと感想!実話ベースの衝撃ラストをネタバレ解説

-

2025.10.24

バラエティ番組見放題!動画配信サービスの選び方とおすすめランキング完全ガイド

-

2025.09.22

【2026年最新】邦画見放題おすすめランキング!コスパ最強サービス徹底比較

-

2025.09.05

映画見放題サービス徹底比較!コスパ最強おすすめVOD完全ガイド

-

2025.11.11

万引き家族のあらすじをネタバレ解説!衝撃のラストと感想を徹底考察