TOP > 動画配信サービスの年齢認証を徹底解説!仕組みからAI技術まで完全ガイド

動画配信サービスの年齢認証を徹底解説!仕組みからAI技術まで完全ガイド

動画配信サービスを利用する際、「18歳以上ですか?」という確認画面を見たことはありませんか。

これは年齢認証と呼ばれる仕組みで、未成年者を不適切なコンテンツから守るために導入されているものです。

しかし、「なぜ年齢確認が必要なの?」「どうやって年齢を判定しているの?」「個人情報は大丈夫?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

実は、動画配信サービスの年齢認証には複数の方式があり、最近ではAI技術を活用した最新の仕組みも登場しているんですよ。

本記事では、VOD(ビデオ・オン・デマンド)業界における年齢認証の仕組みを徹底解説します。

主要な認証方法から各サービスの比較、最新技術、セキュリティ対策まで、動画配信の年齢認証に関する疑問をすべて解決しましょう。

動画配信サービスにおける年齢認証とは何か

動画配信サービスにおける年齢認証とは、ユーザーが一定の年齢(多くの場合18歳)以上であることを確認する仕組みのことです。

この仕組みは、暴力的な表現や性的な描写、その他成人向けのコンテンツを未成年者が視聴できないようにするために設けられています。

年齢認証は単なる「はい」「いいえ」のボタンを押すだけのものから、身分証明書の提出が必要なものまで、さまざまな方式が存在するんですよ。

年齢認証の基本的な目的

年齢認証の最大の目的は、未成年者を有害なコンテンツから保護することにあります。

動画配信サービスには、教育的なコンテンツから娯楽作品、さらには成人向けの過激な表現を含む作品まで、多種多様なコンテンツが存在しています。

これらすべてのコンテンツに無制限にアクセスできてしまうと、未成年者の健全な成長に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。

そのため、各動画配信サービスは利用規約や法律に基づいて年齢認証システムを導入し、適切なコンテンツ管理を行っているのです。

また、年齢認証は事業者側にとっても重要な意味を持ちます。

適切な年齢確認を怠ると、法的な責任を問われたり、社会的な信頼を失ったりする可能性があるからです。

法的背景と規制の現状

日本では、青少年保護育成条例などによって、未成年者に有害なコンテンツへのアクセスを制限することが求められています。

また、海外ではさらに厳格な規制が存在します。

欧州連合(EU)では一般データ保護規則(GDPR)により、16歳未満の子どもの個人データ処理には保護者の同意が必要とされているんですよ。

アメリカでは児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)が、13歳未満の子どもの個人情報収集を厳しく規制しています。

イギリスでは2023年に制定されたオンライン安全法により、世界で最も包括的な年齢確認要件が導入されました。

このように、各国で未成年者保護のための法整備が進んでおり、動画配信サービス側もこれらの法規制に対応する必要があるのです。

年齢認証が必要な理由とは

動画配信サービスで年齢認証が必要とされる理由は、単に法律を守るためだけではありません。

未成年者の心理的・身体的発達、社会全体の安全性、そして保護者の安心感など、多角的な観点から重要性が認識されているんですよ。

未成年者保護の重要性

未成年者は精神的にも身体的にもまだ発達段階にあり、大人と同じようにコンテンツを判断する能力が十分に備わっていません。

暴力的な映像や性的な表現、差別的な言動などを含むコンテンツに触れることで、価値観の形成に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。

また、過度に刺激的なコンテンツは、トラウマや不安を引き起こすこともあります。

年齢認証によって、こうした有害コンテンツへのアクセスを制限することで、未成年者が年齢に適したコンテンツだけを視聴できる環境を整えることができるのです。

さらに、年齢認証は未成年者のプライバシー保護にも役立ちます。

個人情報を適切に管理し、ターゲティング広告などから子どもたちを守ることができるんですよ。

コンテンツの適切な提供とレーティング制度

映画やテレビ番組には、古くからレーティング制度(年齢区分)が存在しています。

日本では「G(全年齢対象)」「PG12(12歳未満は保護者の助言・指導が必要)」「R15+(15歳以上鑑賞可)」「R18+(18歳以上鑑賞可)」といった区分が一般的です。

動画配信サービスでも同様のレーティング制度が採用されており、各コンテンツには適切な年齢区分が設定されています。

年齢認証システムと連携することで、ユーザーの年齢に応じて視聴可能なコンテンツを自動的に制限できるようになっているんですよ。

これにより、サービス提供者は膨大なコンテンツライブラリの中から、各ユーザーに適切な作品だけを提供できるのです。

プラットフォーム側の責任と信頼性

動画配信サービスを運営する企業にとって、年齢認証は社会的責任を果たすための重要な施策です。

適切な年齢確認を行わずに未成年者に有害なコンテンツを提供してしまうと、法的責任を問われるだけでなく、企業イメージの低下にもつながります。

逆に、しっかりとした年齢認証システムを導入することで、「安全で信頼できるサービス」という評価を得ることができるでしょう。

保護者からの信頼を獲得することは、長期的なユーザー基盤の構築にもつながるんですよ。

また、広告主にとっても、適切なターゲティングができる環境は重要です。

年齢認証によってユーザー属性が明確になることで、より効果的な広告配信が可能になるのです。

主要な年齢認証の仕組み5種類を徹底解説

動画配信サービスで採用されている年齢認証には、いくつかの代表的な方式があります。

それぞれの仕組みには特徴があり、セキュリティレベルや利便性も異なるんですよ。

ここでは、主要な5つの年齢認証方法について詳しく見ていきましょう。

自己申告型の年齢認証

最もシンプルな年齢認証方法が、ユーザー自身が生年月日を入力したり、「18歳以上です」というチェックボックスにチェックを入れたりする自己申告型です。

この方式は実装が簡単で、ユーザーにとっても手間がかからないというメリットがあります。

アカウント作成時に生年月日を入力するだけで、以降は自動的に年齢に応じたコンテンツ制限が適用される仕組みになっているんですよ。

ただし、自己申告型には大きな弱点があります。

それは、虚偽の情報を入力することが容易だという点です。

未成年者が実際の年齢よりも高く申告することで、制限されたコンテンツにアクセスできてしまう可能性があるでしょう。

そのため、現在では自己申告型だけでなく、他の認証方式と組み合わせて使用されることが多くなっています。

クレジットカード認証による本人確認

クレジットカード情報を利用した年齢認証は、比較的信頼性の高い方法です。

日本では原則として18歳以上でなければクレジットカードを作成できないため、クレジットカードの登録を必須とすることで、間接的に年齢確認ができる仕組みになっています。

有料の動画配信サービスでは、支払い手段としてクレジットカードを登録する際に、同時に年齢認証も完了するケースが一般的なんですよ。

この方法のメリットは、追加の手続きなしに年齢確認と決済手段の登録が同時に行えることです。

また、クレジットカード会社による審査を経て発行されているため、一定の信頼性が担保されています。

ただし、保護者のクレジットカードを使用すれば未成年者でも登録できてしまうという限界もあります。

また、クレジットカードを持たない若年層の成人ユーザーは利用できないという課題も残されているでしょう。

身分証明書による厳格な本人確認

より厳格な年齢確認が必要な場合には、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの公的な身分証明書を提出する方法が用いられます。

ユーザーは身分証明書の写真をアップロードし、サービス側がその情報を確認することで年齢を認証する仕組みです。

最近では、eKYC(electronic Know Your Customer)と呼ばれるオンライン本人確認技術が普及しており、スマートフォンで身分証明書と自分の顔を撮影するだけで、AIが自動的に本人確認を行うシステムも登場しているんですよ。

この方法は非常に高い信頼性を持ち、なりすましや虚偽申告を防ぐことができます。

特に、成人向けコンテンツを多く扱うプラットフォームや、法的により厳格な年齢確認が求められるサービスで採用されています。

一方で、ユーザーにとっては手続きが煩雑であり、個人情報の提供に抵抗を感じる人もいるでしょう。

また、身分証明書を持たない外国人ユーザーなどへの対応も課題となっています。

AI・機械学習による年齢推定技術

最新の年齢認証技術として注目されているのが、AI(人工知能)を活用した年齢推定です。

2025年7月からYouTubeがアメリカで導入を始めたこの技術は、ユーザーの視聴履歴、検索パターン、アカウント利用期間などのデータをAIが分析し、18歳以上か未満かを自動的に判定する仕組みになっています。

従来の自己申告型とは異なり、実際の行動データに基づいて判定するため、虚偽申告を見抜くことができるんですよ。

AIが「18歳未満の可能性がある」と判定した場合、そのアカウントには自動的に年齢制限が適用されます。

具体的には、個人情報を使った広告が表示されなくなったり、長時間視聴を防ぐアラート機能が強制的にオンになったりします。

もし誤判定された場合は、身分証明書やクレジットカードを提出することで修正できる仕組みも用意されています。

この技術のメリットは、ユーザーに追加の手間をかけずに、バックグラウンドで自動的に年齢確認ができることです。

ただし、プライバシーへの懸念も指摘されており、視聴履歴をAIにスキャンされることに抵抗感を持つユーザーもいるでしょう。

顔認証・生体認証を活用した最新技術

顔認証技術を使った年齢推定も、近年急速に発展している分野です。

スマートフォンのカメラで顔を撮影するだけで、AIが顔の特徴から年齢を推定し、13歳から25歳までの人なら誤差1.5歳の範囲内で判定できる技術も登場しているんですよ。

イギリスのYotiという企業が開発した技術では、6歳から12歳までなら誤差1.3歳という高い精度を実現しています。

顔認証による年齢推定は、ポルノサイトなど成人向けコンテンツの閲覧制限にも活用され始めています。

ユーザーが自分の顔の写真や動画を提供し、事業者がそれを分析することで年齢を推定する仕組みです。

また、Instagramでは新規ティーン向けアカウントにAI年齢認証を導入し、13〜17歳のユーザーを特定して適切な保護設定を行う取り組みを始めています。

この技術の利点は、非常に高速で正確な判定ができることと、身分証明書などの個人情報を提出する必要がないことです。

しかし、完璧な精度を持つわけではなく、照明条件や顔の角度によって判定精度が変わることもあります。

また、生体情報を提供することへのプライバシーの懸念も残されているでしょう。

各動画配信サービスの年齢認証方法を徹底比較

動画配信サービスによって採用している年齢認証の方法は異なります。

ここでは、主要なVODプラットフォームの年齢認証システムを比較し、それぞれの特徴を見ていきましょう。

YouTubeの年齢認証システム

YouTubeは無料で利用できるプラットフォームであるため、基本的にはGoogleアカウント作成時に入力する生年月日による自己申告型の年齢認証を採用しています。

18歳未満のユーザーは年齢制限がかかったコンテンツを視聴できない仕組みになっているんですよ。

また、ログアウト状態では年齢制限動画は一切視聴できません。

2025年からは、アメリカを中心にAI技術を活用した年齢推定システムの導入も始まっています。

ユーザーの視聴履歴や検索パターン、アカウントの利用年数などをAIが総合的に分析し、18歳未満の可能性があると判断された場合は、アカウントに登録された生年月日にかかわらず自動的に年齢制限が適用される仕組みです。

誤判定された場合は、身分証明書やクレジットカードの提出で修正できるようになっています。

YouTubeにはまた、子ども向けの「YouTubeキッズ」というアプリもあり、保護者が視聴可能なコンテンツを細かく設定できる機能も提供されているんですよ。

Netflixの年齢制限と視聴制限機能

Netflixでは、プロフィールごとに視聴制限を設定できる仕組みが採用されています。

アカウント作成時にはクレジットカードなどの支払い情報を登録する必要があり、これが間接的な年齢確認の役割を果たしています。

各プロフィールには「キッズOK」「G(全年齢)」「PG12」「R15+」「R18+(大人向け)」といった年齢制限レベルを設定でき、そのレベルに応じて視聴可能なコンテンツが自動的にフィルタリングされるんですよ。

さらに、特定の作品をブロックする機能もあり、保護者が子どものプロフィールで視聴させたくない作品を個別に制限することも可能です。

プロフィール設定にはNetflixアカウントのパスワード入力が必要なため、子どもが勝手に設定を変更することを防ぐこともできます。

Netflixの年齢制限システムは、家族で一つのアカウントを共有しながらも、それぞれの年齢に応じた適切なコンテンツを提供できる優れた仕組みと言えるでしょう。

Amazon Prime Videoの権限設定

Amazon Prime Videoでも、Netflixと同様にプロフィールごとの視聴制限機能が提供されています。

Prime会員になるためにはクレジットカードやキャリア決済などの支払い方法を登録する必要があり、これが基本的な年齢確認となっています。

視聴制限は「7+」「13+」「16+」「18+」といった年齢区分で設定でき、設定したレベル以上の作品は表示されなくなる仕組みです。

また、PINコード(暗証番号)を設定することで、購入制限や視聴制限を強化することもできるんですよ。

PINコードを設定すると、制限レベル以上のコンテンツを視聴しようとした際や、レンタル・購入を行おうとした際に、PINコードの入力が求められます。

これにより、子どもが勝手に有料コンテンツを購入してしまうことを防ぐことができるでしょう。

Amazon Prime Videoの視聴制限は、PCやスマートフォン、タブレット、Fire TV端末など、さまざまなデバイスに適用できます。

その他のVODサービスの年齢認証事例

U-NEXTでは、成人向けコンテンツを含む「その他♡」カテゴリへのアクセスに、ペアレンタルロック(視聴制限)機能が用意されています。

この機能をオンにすると、4桁のセキュリティコード入力が必要になり、未成年者や家族が誤ってアクセスすることを防げるんですよ。

Disney+では、アカウント作成時の支払い情報登録による年齢確認に加え、プロフィールごとに「6+」「9+」「12+」「15+」「18+」といった詳細な年齢区分を設定できます。

特に子ども向けプロフィールでは、ディズニーが厳選したコンテンツのみが表示される安心設計になっています。

Huluでも同様に、視聴制限レベルを設定できる機能があり、暗証番号による保護も可能です。

このように、主要な動画配信サービスはそれぞれ独自の年齢認証・視聴制限システムを導入しており、ユーザーのニーズや家族構成に応じて適切なサービスを選ぶことが重要でしょう。

年齢認証のメリットとデメリットを正しく理解しよう

年齢認証システムには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや課題も存在します。

両面を理解することで、より適切にサービスを利用できるようになるんですよ。

年齢認証がもたらす安全性と安心感

年齢認証の最大のメリットは、未成年者を有害なコンテンツから守ることができる点です。

暴力的な表現や性的な描写を含むコンテンツへのアクセスを制限することで、子どもたちの健全な成長を支援できます。

また、保護者にとっても、子どもが安全に動画配信サービスを利用できるという安心感が得られるでしょう。

特に、プロフィール別に細かく視聴制限を設定できるサービスでは、家族全員が同じアカウントを共有しながらも、それぞれに適したコンテンツを楽しむことができるんですよ。

さらに、年齢認証はプライバシー保護にも貢献します。

未成年者の個人情報が不適切に収集されたり、ターゲティング広告に利用されたりすることを防ぐことができるのです。

コンテンツ提供者側にとっても、適切な年齢確認を行うことで法的責任を果たし、企業の信頼性を高めることができます。

利便性とプライバシーのバランス

年齢認証にはいくつかの課題も存在します。

最も大きな問題は、利便性とセキュリティのトレードオフです。

自己申告型の年齢認証は手軽ですが、虚偽申告が容易で信頼性に欠けます。

一方、身分証明書を提出する厳格な本人確認は信頼性が高いものの、ユーザーにとって手続きが煩雑で、サービス利用のハードルが上がってしまうでしょう。

また、個人情報の提供に抵抗を感じる人も多いんですよ。

特に、顔写真や身分証明書のコピーをオンラインで提出することに不安を感じるユーザーは少なくありません。

AIによる年齢推定技術も、視聴履歴などのプライバシー情報をスキャンされることへの懸念が指摘されています。

さらに、年齢認証システムには誤判定のリスクもあります。

AIが大人を未成年と誤って判定したり、逆に未成年を大人と判定したりする可能性があり、その場合にユーザーが不便を被ることになるでしょう。

技術的課題と今後の改善点

年齢認証技術にはまだ改善の余地があります。

顔認証による年齢推定は高い精度を実現していますが、完璧ではなく、照明条件や顔の角度、メイクなどによって判定結果が変わることがあるんですよ。

また、年齢認証を回避しようとする試みも存在します。

実際に、一部のサービスではゲーム画面のキャラクターの自撮り写真で年齢認証を突破できてしまったという報告もあります。

国際的な標準化も課題の一つです。

各国で法規制や文化的背景が異なるため、グローバルに展開する動画配信サービスは、それぞれの地域に合わせた年齢認証システムを構築する必要があります。

今後は、利便性とセキュリティを両立させる新しい技術の開発が期待されています。

ブロックチェーン技術を活用した分散型の年齢認証システムや、個人情報を最小限しか提供しなくても年齢確認ができる「ゼロ知識証明」といった暗号技術の応用なども研究されているんですよ。

保護者が知っておくべき年齢認証の設定と管理方法

お子さんがいる家庭では、動画配信サービスの年齢認証や視聴制限機能を適切に設定することが重要です。

ここでは、保護者が知っておくべき実践的な設定方法と管理のポイントをご紹介しましょう。

家族で共有するアカウントの安全な設定方法

動画配信サービスを家族で共有する場合、必ず子ども用の専用プロフィールを作成することをおすすめします。

NetflixやAmazon Prime Video、Disney+などの主要サービスでは、一つのアカウントで複数のプロフィールを作成できる機能が提供されているんですよ。

子ども用プロフィールには、年齢に応じた視聴制限レベルを設定しましょう。

未就学児であれば「キッズOK」や「G」、小学生なら「PG12」、中高生なら「R15+」といった具合に、お子さんの年齢と成熟度に合わせて選択してください。

また、プロフィールの設定変更にはパスワードやPINコードが必要になるよう設定しておくことで、子どもが勝手に制限を解除することを防げます。

さらに、定期的にお子さんの視聴履歴を確認することも大切です。

どんなコンテンツを見ているかをチェックすることで、不適切な動画を視聴していないか、また年齢に合った内容かを把握できるでしょう。

学校配布端末やタブレットでの注意点

学校から配布されたタブレットやChromebookでは、教育委員会や学校側が独自の制限をかけていることがあります。

これらの端末では、MDM(モバイル端末管理)システムによって、特定のアプリやウェブサイトへのアクセスが制限されている場合があるんですよ。

家庭で使用する際も、この制限は有効なままになっていることが多いため、YouTubeなどの動画サイトが視聴できない、あるいは年齢制限付きコンテンツへのアクセスが厳しく制限されている可能性があります。

もし家庭での使用で不便を感じる場合は、学校や教育委員会に相談してみましょう。

ただし、これらの制限は子どもたちを守るために設けられているものなので、安易に解除しようとせず、教育的な観点から適切に判断することが重要です。

個人所有のタブレットをお子さんに使わせる場合は、保護者側で適切なペアレンタルコントロール機能を設定することをおすすめします。

iOSデバイスなら「スクリーンタイム」、Androidなら「Googleファミリーリンク」といった機能を活用すれば、アプリの使用時間制限やコンテンツ制限を細かく設定できるんですよ。

子どもとのコミュニケーションの重要性

技術的な制限だけでなく、お子さんと直接コミュニケーションを取ることも非常に重要です。

なぜ年齢制限があるのか、どんなコンテンツが不適切なのかを年齢に応じて説明し、理解してもらうことで、自分自身で適切な判断ができるように育てることができるでしょう。

また、もし不適切なコンテンツを見てしまった場合や、インターネット上で嫌な思いをした場合には、すぐに保護者に相談できる関係性を築いておくことが大切です。

一方的に制限するだけでなく、信頼関係を基盤としたデジタルリテラシー教育を心がけましょう。

動画配信サービスの視聴も、親子で一緒に楽しむ時間を作ることで、コミュニケーションのきっかけになるんですよ。

年齢認証でよくあるトラブルと解決方法

年齢認証に関しては、さまざまなトラブルや疑問が寄せられています。

ここでは、よくある問題とその解決方法をご紹介しましょう。

18歳以上なのに視聴できない場合の対処法

「18歳以上なのに年齢制限がかかった動画が見られない」というトラブルは非常に多く報告されています。

この場合、まずGoogleアカウント(YouTubeの場合)や各サービスのアカウント情報で、生年月日が正しく登録されているかを確認してください。

アカウント作成時に誤った生年月日を入力していたり、18歳未満の日付で登録していたりすると、年齢制限コンテンツが視聴できません。

生年月日の修正は、Googleアカウントの「個人情報」セクションから行うことができるんですよ。

また、YouTubeの「制限付きモード」がオンになっていないかも確認しましょう。

制限付きモードは、年齢に関係なく不適切と思われるコンテンツをフィルタリングする機能で、これがオンになっていると多くの動画が視聴できなくなります。

YouTubeアプリやウェブサイトの設定から、制限付きモードをオフにすることができます。

学校や職場のネットワークを使用している場合、ネットワーク側でフィルタリングがかかっている可能性もあります。

その場合は、管理者に問い合わせるか、別のネットワーク(自宅のWi-Fiなど)から接続してみてください。

AIによる誤判定への対応

YouTubeの新しいAI年齢推定システムでは、実際には18歳以上なのに「未成年の可能性がある」と誤判定されるケースも報告されています。

もし誤判定された場合は、身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)やクレジットカードの情報を提出することで、年齢を証明し、制限を解除することができるんですよ。

YouTubeの設定やヘルプセンターから、本人確認の手続きを行うことができます。

通常、提出された情報は暗号化されて安全に処理され、本人確認が完了すれば削除されるとされています。

ただし、個人情報の提供には慎重になる必要があるため、公式の手順に従って正規のページから手続きを行うようにしましょう。

視聴制限の設定が解除できない場合

保護者が設定した視聴制限やPINコードを忘れてしまった場合、解除するのが困難になることがあります。

各サービスによって対応方法は異なりますが、多くの場合、アカウントのパスワードを使って設定をリセットできるようになっているんですよ。

NetflixやAmazon Prime Videoでは、アカウント設定ページからパスワードを入力することで、PINコードを変更したり、視聴制限を解除したりできます。

もしアカウントのパスワードも忘れてしまった場合は、メールアドレスを使ってパスワードをリセットする手続きが必要になるでしょう。

ファミリーリンクなどの保護者管理アプリで制限がかかっている場合は、保護者用のアプリから設定を変更する必要があります。

保護者が設定を忘れてしまった場合は、サービスのカスタマーサポートに問い合わせることで、本人確認の上で対応してもらえることもあります。

年齢認証の未来と最新技術トレンド

年齢認証技術は日々進化しており、より正確で、よりプライバシーに配慮した新しい仕組みが開発されています。

ここでは、年齢認証の今後の展望と最新トレンドを見ていきましょう。

AIと機械学習のさらなる進化

AIによる年齢推定技術は、今後さらに精度が向上していくと予想されています。

より多くのデータを学習することで、誤判定を減らし、個人のプライバシーを侵害することなく正確な年齢確認ができるようになるでしょう。

また、顔認証技術も進化し続けており、表情や照明条件に左右されにくい、より堅牢なシステムが開発されているんですよ。

多要素認証(複数の認証方法を組み合わせる方式)の導入も進んでおり、AIによる行動分析と顔認証、さらには音声認識などを組み合わせることで、より確実な年齢確認が可能になると期待されています。

ブロックチェーンと分散型ID技術

プライバシー保護の観点から、ブロックチェーン技術を活用した分散型の年齢認証システムも研究されています。

この仕組みでは、ユーザーは一度だけ公的機関で年齢確認を受け、そのデジタル証明書をブロックチェーンに記録します。

その後、動画配信サービスなどを利用する際には、詳細な個人情報を提供することなく、「18歳以上である」という情報だけを証明できるようになるんですよ。

これにより、サービス側に個人情報が集中することを避け、ユーザーのプライバシーを守りながら年齢確認ができるようになるでしょう。

ゼロ知識証明という暗号技術を使えば、「私は18歳以上です」という事実だけを証明し、それ以外の情報(正確な年齢、生年月日、住所など)は一切明かさずに済むのです。

国際標準化の動き

現在、年齢認証の方法は各サービスや国によってバラバラですが、今後は国際的な標準化が進む可能性があります。

統一された年齢認証の仕組みができれば、ユーザーは一度本人確認を行うだけで、複数のサービスで同じ認証情報を使い回すことができるようになるでしょう。

欧州連合では、eIDAS(電子識別・認証・信頼サービス規則)という枠組みで、国境を越えた電子認証の相互運用性を目指す取り組みが進んでいます。

日本でもマイナンバーカードを活用したデジタルIDの普及が進んでおり、将来的にはこれらの公的なデジタルIDと動画配信サービスの年齢認証が連携する可能性もあるんですよ。

標準化が進めば、ユーザーの利便性が向上するだけでなく、サービス提供者側の負担も軽減され、より安全で効率的なエコシステムが構築されるでしょう。

よくある質問(FAQ)年齢認証に関する疑問を解決

最後に、年齢認証に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

年齢認証で個人情報は安全に守られますか

主要な動画配信サービスでは、個人情報保護法やGDPRなどの法規制に従って、ユーザーの個人情報を厳重に管理しています。

身分証明書や顔写真などの情報は、年齢確認の目的のみに使用され、確認後は適切に削除または暗号化されて保管されるのが一般的です。

ただし、サービスを利用する際には、必ずプライバシーポリシーを確認し、信頼できる正規のサービスを利用することが重要でしょう。

不審なサイトや非公式のサービスには、個人情報を提供しないように注意してくださいね。

年齢を偽って登録するとどうなりますか

年齢を偽って登録することは、多くのサービスの利用規約違反に該当します。

発覚した場合、アカウントが停止されたり、サービスの利用が永久に禁止されたりする可能性があるんですよ。

また、未成年者が成人向けコンテンツにアクセスすることは、法的な問題にもつながる場合があります。

保護者の方も、お子さんが虚偽の情報で登録していないか、注意して見守ることが大切です。

AIによる年齢推定技術の普及により、虚偽申告は今後ますます難しくなっていくでしょう。

クレジットカードがなくても年齢認証はできますか

サービスによって異なりますが、クレジットカード以外の方法でも年齢認証ができる場合があります。

デビットカードやプリペイドカード、キャリア決済(携帯電話料金との合算払い)、PayPayなどの電子決済サービスが利用できるサービスも増えているんですよ。

また、身分証明書を提出することで年齢確認ができるサービスもあります。

無料のサービス(YouTubeなど)では、自己申告型の年齢認証が主流ですが、今後はAIによる年齢推定が広まっていく見込みです。

海外から日本のVODサービスは利用できますか

多くの日本の動画配信サービスは、著作権の関係で日本国内からのアクセスのみを許可しています。

海外からアクセスしようとすると、地域制限によってブロックされることがあるんですよ。

VPNを使って日本からアクセスしているように見せかける方法もありますが、これは多くのサービスの利用規約で禁止されており、アカウント停止のリスクがあります。

海外在住の方は、その国で合法的に利用できる現地のVODサービスを利用することをおすすめします。

一部のサービスでは、海外居住者向けのプランも提供されている場合があるので、確認してみてください。

まとめ:安全で快適な動画配信ライフを送るために

動画配信サービスにおける年齢認証は、未成年者を有害なコンテンツから守り、すべてのユーザーが安心してサービスを利用するための重要な仕組みです。

自己申告型からAI・顔認証技術を活用した最新の方式まで、さまざまな年齢認証方法が存在し、それぞれにメリットとデメリットがあることをご理解いただけたでしょうか。

主要な動画配信サービスは、それぞれ独自の年齢認証・視聴制限システムを導入しており、家族構成や利用目的に応じて適切なサービスを選ぶことが大切なんですよ。

特にお子さんがいるご家庭では、プロフィール別の視聴制限機能やペアレンタルコントロールを積極的に活用し、安全な視聴環境を整えましょう。

技術は日々進化しており、今後はより正確で、よりプライバシーに配慮した年齢認証システムが普及していくと予想されます。

利便性とセキュリティのバランスを取りながら、すべてのユーザーにとって快適な動画配信環境が実現されることが期待されているのです。

年齢認証について正しく理解し、適切に設定することで、あなたも家族も安心して動画配信サービスを楽しむことができますよ。

キーワード

おすすめ記事

-

2025.09.18

PS5でVOD視聴を楽しもう!対応サービス比較と設定方法完全ガイド

-

2025.12.02

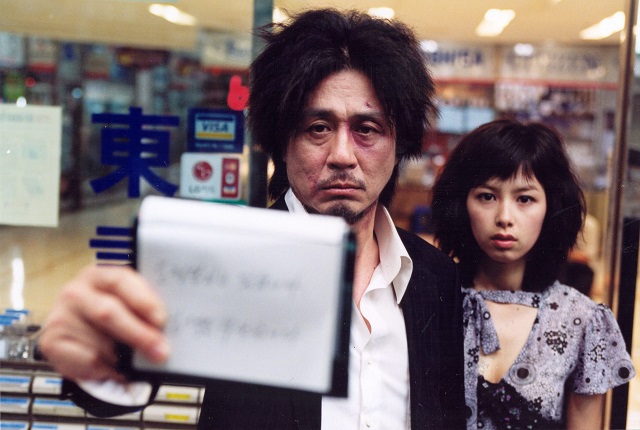

韓国映画『オールド・ボーイ』ネタバレあらすじと感想!15年間監禁された男の復讐劇がすごい

-

2025.10.20

サッカー配信サービス徹底比較2025!おすすめVOD11選と選び方完全ガイド